12月3日上午,长江上游龙眼荔枝科技创新与产业发展研讨会在我校鉴湖学术报告厅召开,研究荔枝龙眼产业的专家学者齐聚我校,共同研讨长江上游龙眼荔枝科技的创新与产业发展,积极发挥高校智力作用,共谋服务地方经济。会上,“长江上游龙眼荔枝工程研究中心”与“长江上游龙眼荔枝工程研究中心技术创新机构”在我校正式揭牌,我校与华南农业大学、中国热带农业科学院、福建省农业科学院签订了共建协议。

华南农业大学园艺学院院长、国家荔枝龙眼产业技术体系首席科学家陈厚彬,中国热带农业科学院南亚热带作物研究所所长徐明岗,福建省农业科学院副院长余文权,重庆市、涪陵区相关领导,我校党委书记彭寿清、副校长张明富出席开幕式。开幕式由我校校长黄大勇主持。

2018年3月全国两会期间,习近平总书记参加重庆代表团审议时,对大力发展巫山脆李、奉节脐橙和涪陵龙眼荔枝等“三大水果”产业做了重要指示。重庆市委市政府高度重视,召开“三大水果”专题会议,形成了《关于加快脆李、脐橙和龙眼荔枝三大水果产业发展纪要》。我校以实际行动贯彻落实习近平总书记的指示精神和市委市政府的战略部署,在涪陵区委、区政府的大力支持下,依托重庆市级重点学科、市级工程中心、市级重点实验室,搭建长江上游龙眼荔枝工程研究中心和技术创新平台;与华南农业大学、中国热带农业科学院、福建省农业科学院开展技术创新和产业发展协作;打造高品质“贵妃荔枝”绿色产业发展高地,提高涪陵龙眼荔枝产业的科技创新水平。

开幕式上,彭寿清书记对龙眼荔枝产业工程中心的工作提出四点希望。一是解决长江上游龙眼荔枝种子难题,建立科技创新团队,着力解决龙眼荔枝易受冻、投产周期过长、大小年等问题;二是培育龙眼荔枝优良产品,培养龙眼荔枝优良新品种种源,进化龙眼荔枝品种,加速龙眼荔枝生产良种化进程,打造荔枝优质品种;三是推动长江上游龙眼荔枝产业发展,开展全产业研究,促进龙眼荔枝生产销售与生态旅游、休闲农业的有机融合;四是讲好贵妃荔枝故事,利用学校人文社科优势,深度挖掘妃子园、荔枝古道等文化资源,扩大贵妃荔枝的知名度和影响力,提升品牌影响力和市场占有率。

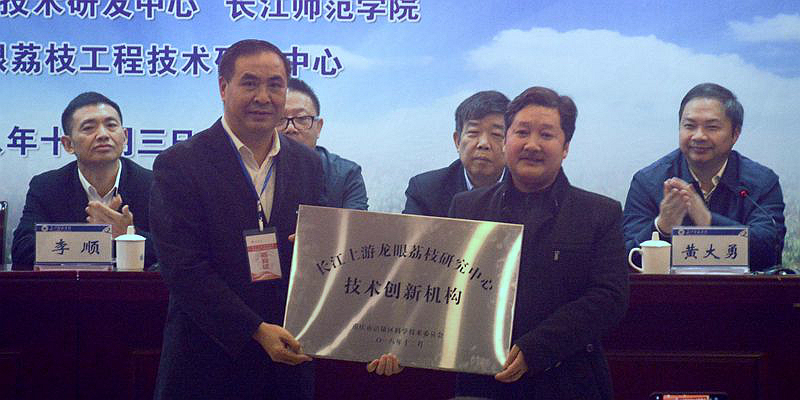

贺雷副主任、刘建荣副主任分别向我校授牌。

张明富副校长与陈厚彬研究员、徐明岗研究员、余文权研究员代表合作双方签订战略合作协议。

张明富副校长为陈厚彬研究员、胡桂兵研究员、郑少泉研究员、石胜友研究员颁发特聘教授聘书。

陈厚彬教授指出,我们要抓住当前“天时地利人和”的良好机遇,在今后打造出四个亮点区域。他表示,国家荔枝龙眼产业技术体系的全国机构和专家团队在今后也将大力支持长江上游龙眼荔枝工程中心和研究中心的工作,打造出长江上游龙眼荔枝产业的技术、产品和文化品牌。

洪国伟处长指出,龙眼荔枝产业作为涪陵及长江沿岸的重要特色产业,在增加库区农业收入,丰富重庆市水果供应,改善库区生态方面起重要作用。他对我校快速响应习近平总书记的指示精神,紧跟中央和市委战略部署的行动力表示肯定。他表示,我校主动服务地方经济发展,为龙眼发展提供技术支撑和科技服务,体现出我校政治站位高、行动反应快、担当精神强。他希望我校能加强与全国龙眼荔枝技术团队的合作,整合各方技术资源,加快科技成果的转化与利用,解决龙眼荔枝产业的技术瓶颈,填补重庆龙眼创新产业的短板,抢占长江上游龙眼产业的科技制高点。

李顺副区长介绍了涪陵的特色产业和文化,以及涪陵龙眼荔枝产业的发展前景。他希望“两个中心“能广聚各方人才,瞄准龙眼荔枝产业链的关键技术、核心问题,扎实开展科学研究,突破种子种植的技术难关,全力推动产业、经济和科学研究的高品质、高水平发展,帮助种植户增收致富,推动涪陵乡村振兴,奋力写好三篇“大文章“。

开幕式结束后,研讨会进入作产业发展学术报告环节。陈厚彬研究员作“我国龙眼荔枝的产业布局和长江上游荔枝产业发展前景”报告;刘成明研究员作“荔枝品种改良和晚熟产区栽培管理要点”报告;李建光研究员作“龙眼的高接换种和晚熟龙眼的栽培要点”报告;石胜友研究员作“长江上游龙眼产业现状及前景”报告;吴振先研究员作“龙眼采后贮藏特性和保鲜技术”报告。

下午,在长江上游龙眼荔枝产业发展论坛上,永川区、江津区、丰都县、涪陵区农委领导分别作了该地区龙眼荔枝产业发展报告。此外,与会专家还针对不同地区的产业发展分别进行经验分享与学术指导,提出了许多宝贵且中肯的意见。

12月4日,研究龙眼荔枝产业的相关专家学者前往丰都县兴义镇、涪陵区南沱镇、坪西坝岛实地考察龙眼、荔枝的栽培生长情况。我校现代农业与生物工程学院负责人,当地培育龙眼荔枝的负责人陪同。

专家学者们针对龙眼荔枝树的生长年份、品种改良情况、繁育苗植、嫁接技术等方面的问题展开讨论。同时,对龙眼荔枝的上市情况、晚熟特点、管理和培育技术提出了宝贵意见。

专家学者们在现场指出,兴义镇、南沱镇与坪西坝岛土地肥沃,龙眼荔枝树木年份较长,龙眼荔枝产业的发展较为丰富。同时分析了存在的部分问题,兴义镇龙眼荔枝品种单一,南沱镇与坪西坝岛龙眼荔枝栽培、管理、嫁接技术较为落后,需要引进专业人员与专业技术,改进情况,形成科学有效的管理发展体系。

(新闻中心记者站)