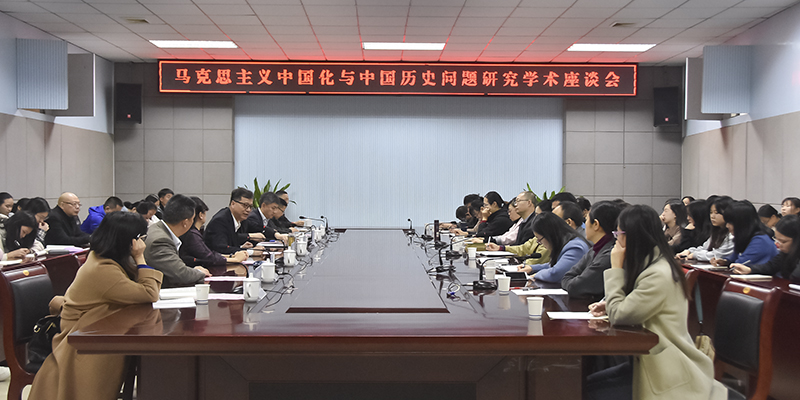

11月11日上午,我校在致远楼323会议室举行马克思主义中国化与中国历史问题研究学术座谈会。华中师范大学副校长彭南生、政策法规研究室主任郑宁,西南大学历史文化学院教授刘志英应邀参加座谈会。我校副校长张明富,马克思主义学院、政治与历史学院师生代表,相关职能部门负责人参加学术座谈会。

会上,彭南生教授对马克思主义在中国的发展历史和中国的工业化发展作简单概述。他指出,马克思主义中国化既是历史问题,也是现实问题。他从宏观和微观的角度讲解、分享,如何使马克思主义同中国实际国情相结合更紧密。

刘志英教授表示,抗战大后方的金融研究是她研究的重要领域之一。她聚焦抗战时期的历史,对近年来中国共产党进行自我革新与发展所做的研究,从思想理念和措施建构两个维度进行梳理。她认为,在思想理念上,中国共产党军事和经济既有共产主义理念和独立自主性,也有为适应所处环境的变化而做出的实质性整改,使得马克思主义成为主流意识形态;在措施建构上,中国共产党在金融结构、经济发展方面等方面做出创新调整,并以此角度作为切入点观察中国共产党的壮大。

郑宁教授从自身工作经验出发,就一流大学、一流学科管理工作如何支撑与保障专家学者做出一流学问等进行交流。他认为,高校的双一流建设要回归立德树人的教育初衷,加强高校思想政治教育工作,同时也要做出三个转向:一是调动教师积极性,将学术研究与使命情怀相结合。二是改变“单兵作战”的方式,与领军人物、专家学者协同合作,深化机制创新,团队合作解决问题。三是转变团队贡献与个人贡献,进行资源配置与整合,学者与团队交互考核,真正实现学校一流学科建设目标。

会上,彭南生教授和刘志英教授针对我校马克思主义学院、政治与历史学院教师代表提出关于马克思主义中国化发展等问题进行了耐心解答。

张明富副校长对三位专家的分享交流表示衷心的感谢。他指出,新时代提出新使命,新征程呼唤新作为,希望通过专家学者们的广泛交流和思想碰撞,积极探索推动新时代马克思主义中国化研究的新路径,鼓励引导学生建设学校自信和学科自信。

(记者:孙靖婷 肖丽雯/文图 实习记者:陈明佳/文 张佳星 刘涛/图)